みんなオジーの息子だった

不世出な器の喪失

オジー・オズボーンの訃報が届いた。

ヴィラパークで4万人が、オンラインで全世界580万人が目撃した、いや、見送った、その16日後に。

極東の島国から正座して視聴した Back To The Beginning は、こんなに早いお別れが来るなんて想像していなくても、涙なしには見ることができない、最高のフェアウェルライブでした。

ーー 力を振り絞ってヘッドバンキングするボスに寄り添う、歴代最後のギタリスト、ザック・ワイルド

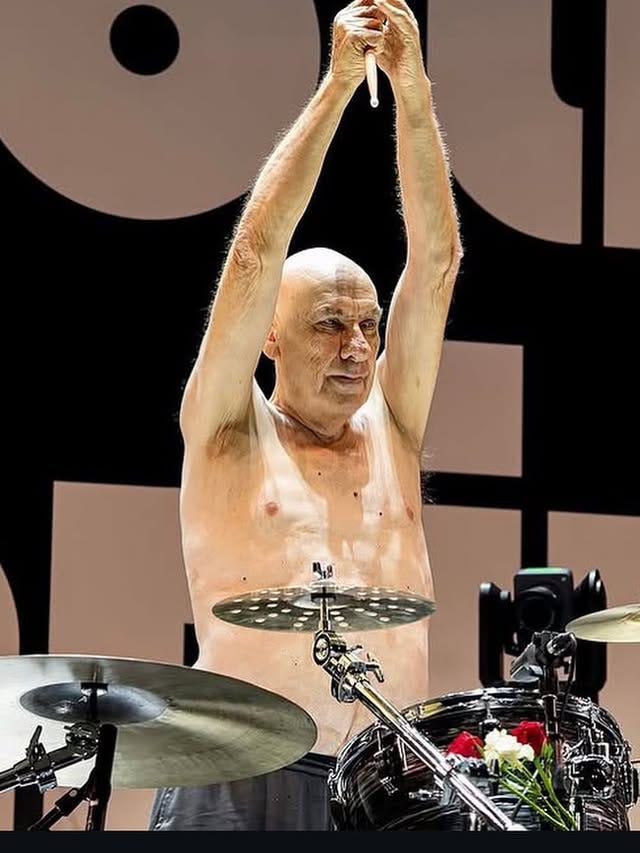

ーー 第一線から退きながらも約束の地に馳せ参じ、魂の半裸を晒した77歳の ビル・ウォード

ーー 壮大なビッグプロジェクトを成功に導いた トム・モレロ をはじめとするスタッフたち

彼らは何処までオジーの病状を知らされていたのだろうか、舞台裏を想像しながら延々とタイムラインを流れてくるライブ映像をただただ眺めて日が暮れました。

この喪失の輪から言い訳をして目を背けるのは不誠実だと思ったから。

自らが産み落とした「悪魔の音楽」ヘヴィーメタルを、錚々たる友人たち、意志を受け継いだ息子たちとともに280億円ものチャリティーに変える、という偉業を残して去っていったオジー。

あなたのような人生を歩んだ喜劇役者はもう出てくることはない。

オジーはかっこよくないけどかっこいい。

ヘヴィーメタルの祖と言われながらも、金切り声でシャウトするわけでも、ドスの利いた声で凄むわけでもない、独特の揺らぎを帯びた歌声の持ち主。才能、天才、努力、技巧、他のロックスターを形容するどの言葉もオジーにはしっくりこない。数奇な運命の末、独自のカリスマを帯びてしまった人。

オズボーンは、ステージでは電撃的かつ予測不能なパフォーマンスで知られ、一方で乾いたユーモアと飾らない人柄でファンを魅了してきた。そのエネルギッシュな存在感は、「Iron Man」「Paranoid」「Crazy Train」といったアンセムを、ラジオヒットの枠を超え、スポーツスタジアム級のアンセムへと押し上げた。重厚で破壊的なサウンドを軸にヘヴィメタルの雛形を築いたブラック・サバス。その中心で、彼はいつも謙虚で、自身の限界や過去の依存症と向き合いながら、より良い自分を模索し続けた。誰もが応援したくなる“負け犬のヒーロー”だった。

オジー・オズボーン死去 ブラック・サバスの象徴にしてヘヴィメタルの開拓者、享年76歳 | Rolling Stone Japan(ローリングストーン ジャパン)

先日、ふと流れてきた同世代の芸人のYouTube を見て、自分の人格形成において、青春時代を過ごした1990年代の暗い洋楽ロックの影響が染み付いていることに(この年になってやっと)気づいてしまった。

90年代の洋楽ロックはきらびやかな80年代の反動を受けて、純粋な ヘヴィーメタルではないバンドでも、ひたすら暗くて歪で繊細なものがかっこいいとされた時代でした。Nirvana, Soundgarden, Blindmelon, Alice In Chains, The Smashing Pumpkins, Pearl Jam, REM, Nine Inch Nails たちGrunge/Alternative勢はもちろん、Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, Jane’s Addiction たち Mixture 勢も内省的な楽曲にこそ名曲が多かった。さらには、HR/HMの系譜には属さない、U2やRadiohead のようなバンドもなかなかな「暗さ」を尖らせていた。

リアルタイムではこんなロックばっかり聞いていた田舎の文系少年の「かっこよさ」の基準はここで決まってしまっていた(そして更生もできない)のでした1。

そんな90年代を彩った暗いバンドたちは、みんなオジーのフォロワーである。

一方、そんな息子2たちが「オジーやBlack Sabbath の音楽がなかったら、俺達はこんな曲は演っていなかった」とリスペクトしているその側で、当のオジー・オズボーンはイングランドからアメリカに渡って、ソロバンドでポピュラーミュージックとしても後世に語り継がれるようなアンセムを連発、すっかりメインストリームの人になっていました。

アルバム「NO MORE TEARS」は悪魔的モチーフから距離を置いた Ozzy Osbourneバンドの美しさが昇華した名盤。かっこよさの極みに達したロック表現として、自分はオジーの楽曲にハマり、みんなに愛されるアイドルとしての人間オジー・オズボーンに親近感を覚えていた3。

いずれにしても、オジーの存在が、自分の趣向、何がかっこよくて何が愛おしいのかという価値観の形成に、直接的も間接的にも強い影響を与えていたことは間違いない。

人生で1度だけ、2002年にパシフィコ横浜で見た オジーは今思えばまだ50代半ばだったわけだったけど、おじいちゃんのような動きでステージを徘徊して小さく飛び跳ねる姿に、同世代の偉大なロックボーカリスト、例えば、 デヴィッド・カヴァーデイルや スティーヴン・タイラーやロッド・スチュワートらと比べて、器の規格から違うことを確認したのでした。

というか、オジー自身が大きな器だった。

人間としてはいつもどこか捉えどころのないオジー。

才能ではなく器、とてつもなく大きな包容力を持つ器。

そんなヒーローは後にも先にもオジーだけだろう。

今の曲や歌は、明るすぎる、整いすぎているんです。自分には。

60歳前後くらいだから年齢的には従兄弟の兄さんくらいかな